利用乱·错·简·散的正史地理志,需要注意什么

那么,对于上述这些或乱或错、或简或散的正史地理志,我们在利用时需要注意些什么呢?从笔者的经验出发,这里提出四点:

其一,做足心理准备。文献资料的数量多寡、难易程度,自会影响到研究的路径、联系到研究者的素质。以先秦史与明清史为例,有关先秦史的传世文献既少,行文又或简练或古奥,有关明清史的文献资料则数量巨大、类别众多。如此,从事先秦史研究,既要求研究者具备古文字学、音韵学、训诂学、考古学等方面的素质,又要求研究者具备竭泽而渔的史料搜集功夫,并养成不盲从后世注疏家解释的习惯;从事明清研究,则要练出从恒河之沙一般的文献资料中披沙拣金乃至点石成金的本领,还要有足够的体力,能到藏书机构、到田野广泛采集关键或独特的文献。而具体到三国两晋南朝政区的研究,从事者首先需要掂量掂量自己的素质、性情是否适合于处理这“乱”、“错”、“简”、“散”的文献资料。理乱,需要好记性、心平如水,纠错,需要好眼光、考证功夫,而充实简略的记载、梳理零散的资料,需要好的悟性、广事扩展,需要好的逻辑推理能力、不可急躁。

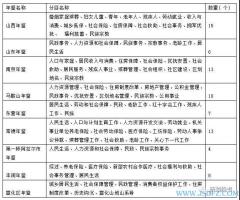

其二,明确成志次序。如研究两晋政区,《宋志》比《晋志》更加重要,更加是第一手资料。这不仅因为《晋志》断限在统一之初的太康初年,显得太早,而且因为《晋志》的不少内容,尤其是永嘉以后及东晋百余年的记载,部分来自《宋志》,柴德赓就直言《晋志》“钞撮《宋书》而未精密”(《史籍举要·晋书》,北京出版社1982年版)。何以如此呢?很简单,《晋书》的成书时间晚于《宋书》。古人编书修史,往往抄袭,所以明确典籍的史料来源或承袭关系非常重要。就关涉三国两晋南朝政区研究的几部正史地理志来说,其成志先后如下:《宋书·州郡志》《南齐书·州郡志》《魏书·地形志》《晋书·地理志》《隋书·地理志》。这里特别补充说明一下《魏书·地形志》(以下简称《魏志》)。《魏志》在州郡县的注文中,常会提及晋、宋、齐、梁的政区,而当《魏志》与《晋志》《宋志》《南齐志》《隋志》说法有异时,其取舍的原则,还是需要考虑到成志的时间先后。

其三,考证断限年代。正史地理志所记载的政区,理论上都是某个特定年代的情况,明确这一点,是正确利用正史地理志资料的前提。历史地理专业的学者都有这个意识,其他专业的学者就不一定了,于是往往闹出笑话。如周振鹤批评清人刘文淇所著的《楚汉诸侯疆域志》,直接套用两百年后的《汉书·地理志》所载郡县,划定汉元年各诸侯的封域,结果“谬误百出,几无一是,必须重加考订”(《西汉政区地理》“附篇”第二章,人民出版社1987年版)。再如马王堆汉墓联系着西汉的长沙国,曾有几位考古专家径以《汉书·地理志》所载十三县认定长沙国的辖境,又在此基础上大事发挥,论述长沙国的政治状况、经济发展、文化面貌、科技水平。这便差之千里了。汉初马王堆汉墓时期的长沙国,比汉末《汉书·地理志》的长沙国大了两倍以上。然而问题在于,正史地理志的断限

年代有时并不严格,有时则不清楚。不清楚者,如《南齐志》的断限,有建元年间(479—482)、永明八年(490)两说;《晋志》的断限,也有太康三年(282)、太康四年两说。这就需要研究者下功夫去考证,起码要能自圆其说,否则正史地理志如何去用?

其四,致力课题发掘。魏晋南北朝时代虽然总志与方志众多,但后来基本都散失了,而后人辑佚出来的吉光片羽,并不足以解决涉及全域性的问题。于是相形之下,正史地理志作为各别政权之全域性的文献资料,对于做历史地理的复原、变迁、分布、差异四大“关键词”的研究,就具有了弥足珍贵而且无可替代的价值。这方面的范例,有依据《汉书·地理志》而成就的周振鹤的《西汉政区地理》、葛剑雄的《西汉人口地理》、卢云的《汉晋文化地理》,以至笔者常开玩笑,称一部《汉书·地理志》“养”出了三篇优异的博士论文。具体到三国两晋南朝的正史地理志,举凡政区、人口、道里、职官等,也都可以尝试进行全域的或分区的复原、变迁、分布、差异研究。如结合《续汉书·郡国志》的道里记载,可以做《宋志》的水陆道里及相关的交通地理研究;结合相关的正史《百官志》的记载,可以讨论《宋志》刺史、太守、内史、令、长、相的分布与变迁,以及相关的封国制度;依据《宋志》的两晋内容,可以考辨补正《晋志》;比较《晋志》《宋志》《南齐志》《魏志》《隋志》中各类特殊政区的记载,诸如出现与消失的时间,分布地域的盈缩演变,改制的情形,可以证明政府管理、行政制度、民族状况、户口分布、人口迁移、交通形势、地区开发、军事地位等方面的史实;当然,就正史地理志这类文献资料本身论,梳理其体例、类目、内容方面的继承、创新或舍弃的情形,也是富有魅力的、相当独特的研究领域。

历史研究离不开文献资料。有关三国两晋南朝政区研究的相对原始的文献资料,似可分为传世文献与考古文献,传世文献又可以分为习见文献与扩展文献。集中记载三国两晋南朝政区的传世习见文献,即几部正史地理志,如上所述,既相当混乱、错讹、简略、零散,则其对于系统的政区考证尤其是全面的政区复原而言,实在是不敷使用的,如此,我们就必须充分关注传世扩展文献与考古出土文献。

先说传世扩展文献。魏晋南北朝文献学有个明显的特点,就是作注之风盛行,或进行文字训诂,或大量拾遗补缺。在这些注里,或保存了许多今已失传的古籍,或反映了作注者当时的情况。其中,多种注颇有助于三国两晋南朝政区的研究,而有些注是为研究者所忽视的,这里姑且称为“传世扩展文献”。举例来说,为人熟知的北魏郦道元的《水经注》,注的是三国的《水经》,《水经》的现势地名与政区当然是三国的,而《水经注》的现势地名与政区则是南北朝后期的。类似者有高诱注《战国策》《淮南子》所见汉末魏初的地名与政区,杜预《春秋经传集解》《春秋释例》所见魏末晋初的地名与政区,郭璞注《山海经》所见东晋的地名与政区,等等。在这方面,孔祥军的《杜预〈春秋经传集解〉所存晋太康元年地志辑考》(收入所著《汉唐地理志考校》)为我们提供了很好的一份资料,这样的文章,既反映了作者研究视野的开广,也极有功于学界的参用,实在是值得一篇一篇地去做。

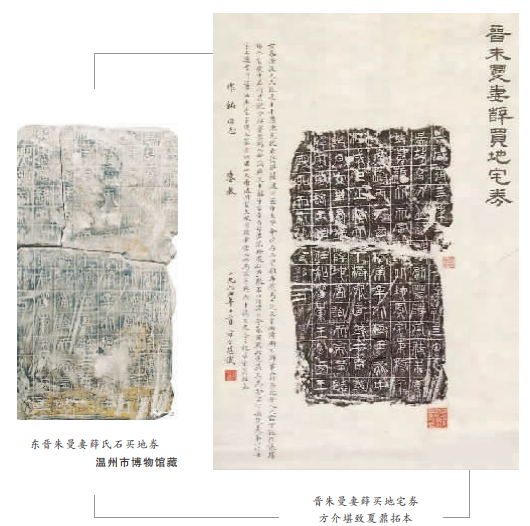

再说考古出土文献。关涉三国两晋南朝政区研究的考古出土文献不少,如已经公布的50多方东晋南朝墓志,见诸报道的40多方六朝买地券,长沙走马楼发现的多达十几万枚的三国吴简,湖南郴州苏仙桥出土的约千枚西晋木简。这些出土文献,包含着大量的地名、政区、基层组织名称,其零零碎碎、枝枝节节的证史、补史、纠史作用,纸短话长,这里无法细说,读者诸君如有兴趣,可以检索朱智武、孔祥军、姚乐、陆帅、小尾孝夫、徐成等几位年轻学人的论著。而如果我们善用出土文献,有时还会有意想不到的收获。如日本学者中村圭尔依据南朝几方墓志的出土地点与具体内容,推断南朝著名的实土侨县琅琊郡临沂县的范围,为西、南靠近建康城,北至长江,东以栖霞山附近为界。又如东晋太宁元年(323)谢鲲墓志说“假葬建康县石子罡……旧墓在荧阳”,及东晋义熙三年(407)谢球墓志已说“安厝丹杨郡秣陵县赖乡石泉里牛头山”,刘宋永初二年(421)谢珫墓志也说“安厝丹杨郡江宁县赖乡石泉里中”,张学锋考证指出,这些墓志中的“假葬”指临时葬地,“安厝”为最终埋葬之意。而由此推演,可知东晋初年仍然保留着北归故里之期盼的陈郡谢氏,到了晋末宋初,已经接受了安处南方的事实。这是一件非常重要的史事。作为北方南迁大族,陈郡谢氏本来特别在乎郡望、故土意识强烈,而经过百年左右,还是不可避免地成了南方的一员。那么,南迁的中下层士族与一般百姓,无论是否经过土断,只要历年长久,就会不以个人意志与家族意志为转移地由北方人成为南方人,这也就是东晋义熙年间刘裕请土断表所说的:“所谓父母之邦以为桑梓者,诚以生焉终焉,敬爱所托耳。今所居累世,坟垄成行,敬恭之诚,岂不与事而至?”(《宋书·武帝纪》)

围绕三国两晋南朝政区研究的文献资料,当然还有诸多其他的正史纪、传、志,类书、政书、会要、编年、辑佚,“全文”、“全诗”,以及当时与后来的各家专门典籍,只是相对而言,应该达不到“传世习见文献”的级别,算不上基础与典型的文献资料,这里就略去不说了,唯在这篇“笔谈”的最后,笔者还想特别强调一下的是,研究者常常会有这样的经历:带着怀疑的眼光去看文献资料,以挖掘机、显微镜、望远镜一样的功夫去做文献资料,往往就陷入了文献资料特别是文献资料考校本身,于是文章越写越少,札记越积越多,其实这是值得的,因为不经过这样的过程,把文献资料拿来直接就用,往往要冒很大的风险;况且文献资料的考校毕竟是功德无量之举,无论旧史学、新史学乃至“新新史学”,只要还是“史学”,就无法离开经过考校的准确的文献资料。

(作者为南京大学历史学院教授、六朝博物馆馆长)