志书篇幅研究析论

三、控制志书篇幅适度应重在内修

研究控制志书篇幅的方法,大体有两种观点,外施压力与内求精炼,即外部提出要求与编纂者提高自我控制意识和能力。有论者认为,解决志书篇幅超大问题,要通过规定与压力来解决。陈枫提出,控制篇幅冗长的内部原因,如文字前后重复之类,在不超标的志书中也是没有“合法地位”的,应作为质量问题去专案处理,造成志书篇幅严重超标,真正的主要原因不在志书之内,而在志书之外,主要说来,有以下几个方面:在制定志书编纂方案时没有明确志书的篇幅规模;志书评审会上较少郑重提出志书篇幅超标的问题;省、市两级在送审志稿的审批文件上没有对篇幅严重超标提出限制;修志人员认为志书部头越大越气派。此四个原因中,前三者是客观原因,最后是主观原因。结论是:“不难看出志书篇幅严重超标的根本原因是,大家都没有把志书篇幅规模作为一个必须完成的指标来对待。如果把志书的篇幅作为志书质量评比的一个条件;如果实行‘篇幅超标’一票否决权;如果在志书出版前的几个程序(环节)上,都能严格认真地把住篇幅关,也许就不会形成今天这种局面。”[27]试想,实行篇幅超标一票否决之后,又下达了指标,修志人从何入手去瘦身,当然还得找出造成篇幅过大的具体方面。有外部压力当然好,没有外部压力时,质量问题同样要处理。在新方志编修之初,为何有了规定还不能执行?所以,不应该将解决问题全赖于规定,问题在于是否确立质量观。依照规定把关的方式类推,是否实行事以类从、生不立传的否决权?当然不必要,靠的是对问题的认识和执行。将原因归结于“在制定志书编纂方案时没有明确志书的篇幅规模”,这一立论是正确的,面对一部众手成书的志书,没有理由不在组织编纂时不提出篇幅规模,关键是,明确多大的规模才是控制篇幅要讨论的问题。包括评审会上提出志书篇幅超标问题、送审志稿提出限制篇幅问题,关键都涉及篇幅规模多大才是限制的量。不管外施压力有多大作用,还是应以内求精炼为主,才能取得理想的效果。在未取得志书篇幅适度的公认标准之前,同样可以采取一些控制篇幅的措施,这样既体现方志作为一种成熟体裁的自我适应性,也是成熟的修志人员必须具备的业务能力。探索控制志书篇幅的度与掌握控制志书篇幅的技巧,应是并行不悖,相得益彰。

影响志书篇幅大小,有客观与主观原因。所谓客观就是记述对象所决定,所谓主观就是编纂认识所决定。前者只能说是在一般情况下的规律,例如,省志比市志篇幅要大,市志比县志篇幅要大,综合志比部门志篇幅要大。后者情况较为复杂,如有从编辑的角度提出:“稿件质量好,编辑加工深,冗余信息小,文字精炼的志书体量比编辑加工粗糙、文字拖泥带水的志书体量小。”[28]新方志书字数为何居高不下,从首轮志书中或许可以得到一些借鉴。志书篇幅庞大,固然有自身特定的一些原因,例如有的地方有悠久的历史,人文资料积淀丰富。但是,仅此并不能决定整部志书篇幅就一定很大。那么,具体分析,造成志书篇幅过大的主要原因是什么呢?胡乔木在全国地方志第一次工作会议闭幕会讲话中专门讲到“地方志的分量”,此后有论者提出系统控制志书分量的具体意见,看来更注重于体例操作上的问题,其中也有纯技术性的,对于资料选择不严造成篇幅膨胀的情况却未见提及,而这恰恰是讨论志书篇幅应不应控制的主要原因。拙作提出,造成志书篇幅过大的原因,一是重复记述,同一件事物,一堆数字,在概述(总述)、大事记、正文乃至附录中反复出现,甚至在正文多处出现(如名胜古迹,可能反复出现于文物、建筑、旅游资源、宗教等处;林木情况,可能反复出现于自然资源、林业、科技以及当局重大决策等处),重床叠屋;二是冗文空话,鉴于志书使用章节体,记述事物看似层次分明,系统完整,实际上为了承上启下,铺陈过度,有不少冗文空话,这也是造成篇幅过大的一个重要原因,套话及属于解释性的虚话、废话也占了不少篇幅;三是记述过详,从宏观上没有把握恰当;四是题外之话,一些志书用了很大篇幅记述工作过程、办事程序、背景材料;五是评述冗长不当,此外,还有其他原因,如延伸内容不当,排版格式不当(如制表太疏)等。[29]现在看来,这一论述虽涉及资料内容及记述程度,但还未涉及深层次的问题,即从当代志书的功能考虑,对收入志书资料是否有什么标准;从当代志书的体例考虑,对收入志书资料是否该如何把握范围去研究。也就是说,从更高的层面去考虑志书篇幅大小如何适度及如何控制的问题。如有的志书辑入篇幅庞大的调查报告,信息量固然大了,而志书体例却受到影响,应考虑找一更妥当的方式,将调查报告另行结集,同样既可以存史,又不致自扰志体。

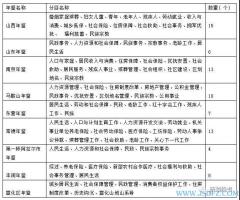

方志繁本与简本的争论或者还会继续下去,而修志实践不会因此而停步,在此背景下,志书编修形式多元化不失为一条出路。针对地方志应力求精炼与地方志资料应尽量充实些的要求,黄勋拔提到“简志加丛书”的形式,即编一本简志,另加一套丛书,“能够适应各个层次的需要,让其各取所需”,他认为“探索问题,思路可以活些,大胆些,付之实施,必须慎重”[30]。1996年,李铁映在全国地方志第二次工作会议上的讲话中提出“修志为用,用志方法要改革”,“志书可以分门别类,分别出一些精装本、普及本和简写本,满足多方面的需要”[31]。在第三次工作会议上,他又提出:“为了扩大志书的读者面,方便领导查阅和群众阅读,各种志书还要出简本,要搞干部读本和群众读本,使之成为各级领导干部的案头卷和群众的家藏书,从而为地方志事业的发展赢得更好的环境和条件,形成良性互动的发展形势。”[32]对此有响应,“编纂不同结构和篇幅的省级志书,以满足对省级地情资料的不同需求,这正是第二轮《广西通志》决定编纂多部本(74部)的同时,又编纂多卷本(6卷)《广西通志(1979—2005)》的基本考虑和出发点”[33]。多部本与多卷本省志共同之处都是省级地情志书,最大的不同从形式上说是繁本与简本,从内容上说前者是各部相对独立而后者是全志一体。2016年,广东省启动了省志简志单卷本的编修工作,计划在两轮省志共1亿字的内容基础上,重修省志简本,控制在百万余字(其中文字数控制在1百万字),这也是一种试验,旨在加强志书的服务功能。成效如何,尚须拭目以待。

注释:

[1]周文翰:《(嘉靖)跋〈陕西通志〉后》,《明代方志选编·序跋凡例卷(上)》,中国书店,2016年,第30页。

[2]王存:《元丰九域志·序》,丛书集成初编本。

[3]林则徐:《大定府志·序》,道光二十九年(1849)刻本。

[4]章学诚著,叶瑛校注:《文史通义校注·修志十议》,中华书局,1985年,第843页。

[5]陆振岳:《方志学研究》,齐鲁书社,2013年,第139页。,此说未必恰当。

[6]梁启超:《中国近三百年学术史》,岳麓书社,2010年,第313页。

[7]梁启超:《中国近三百年学术史》,第313页。

[8]阮元:道光《广东通志·序》,广东省地方史志办公室:《广东历代方志集成》省部(14),岭南美术出版社,2011年影印本,第2页。

[9]诸葛计:《中国方志五十年史事录》,方志出版社,2002年,第32页。

[10]杨鸿儒:《质量是志书的生命》,转引自曾星翔、李秀国编:《中国方志百家言论集萃》,四川省社会科学院出版社,1988年,第185页。

[11]胡乔木:《在全国地方志第一次工作会议闭幕会上的讲话》,中国地方志指导小组办公室选编:《中国方志文献汇编(上)》,方志出版社,1999年,第29页。

[12]各次会议纪要见中国地方志指导小组办公室编:《中国方志文献辑存》,方志出版社,2012年。

[13]《专家学者评论新志会议纪要》,《中国地方志》1993年第2期。

[14]莫艳梅:《谈控制志书篇幅的认识误区》,《浙江方志》2013年第3期。

[15]《新编地方志工作暂行规定》第十五条,中国地方志指导小组办公室选编:《中国方志文献汇编(上)》,第277页。

[16]中指组发〔2000〕02号文件《关于做好〈全国地方志理论工作研讨会〉准备工作的通知》附件二:《关于续修地方志的几项规定(讨论稿)》。

[17]王忍之:《顺德县志·前言》,方志出版社,1999年,第6页。

[18]王忍之:《顺德县志·前言》,方志出版社,1999年,第4、5页。

[19]陈桥驿:《民国〈鄞县通志〉与国外汉学家的研究》,《陈桥驿方志论集》,杭州大学出版社,1997年,第243页。

[20]颜越虎:《实事求是地对待市县志书的篇幅问题——以〈绍兴县志〉〈海盐县志稿〉等为例》,《浙江方志》2013年第3期。

[21]陈泽泓:《关于志书篇幅的思考——以广东省首轮区县志为例》,《中国地方志》,2008年第11期。

[22]莫艳梅:《谈控制志书篇幅的认识误区》,《浙江方志》2013年第3期。

[23]颜越虎:《实事求是地对待市县志书的篇幅问题——以<绍兴县志><海盐县志稿>等为例》,《浙江方志》2013年第3期。

[24]莫艳梅:《谈控制志书篇幅的认识误区》,《浙江方志》2013年第3期。

[25]莫艳梅:《谈控制志书篇幅的认识误区》,《浙江方志》2013年第3期。

[26]莫艳梅:《谈控制志书篇幅的认识误区》,《浙江方志》2013年第3期。

[27]陈枫:《志书篇幅严重超标原因浅析》,《广东史志》2012年第6期。

[28]俞富江:《浅谈志书编纂中的体量问题》,《广东史志》2013年第5期。

[29]陈泽泓:《关于志书篇幅的思考——以广东省首轮区县志为例》,《中国地方志》2008年第11期。

[30]黄勋拔:《方志编纂学论纲》,广东人民出版社,2003年,第57、58页。

[31]李铁映:《求真存实修志资治 服务当代 垂鉴后世——在全国地方志第二次工作会议上的讲话》,《中国地方志》1996年第3、4期合刊。

[32]李铁映:《在全国地方志第三次工作会议上的讲话》,《中国地方志》2002年第1期。

[33]李秋洪:《断代志编纂简论》,《中国地方志》2016年第4期。

(本文原载《中国地方志》2017年第1期)